奈良先端科学技術大学院大学と月桂冠 総合研究所は2025年10月15日(水)、共同研究により、酵母の成長スイッチとして働く仕組み「TORC1」を操作することで、日本酒の香りや味わいを調整できる可能性を発見したと発表しました。

この技術は、香りが高く多様な味わいを持つ日本酒づくりへの応用が期待されています。

酵母の成長スイッチ「TORC1」に着目

日本酒の醸造に用いられる清酒酵母は、高いエタノール発酵能力を持ち、その制御には細胞の成長などを促す「TORC1」という因子が重要な役割を担っていることが知られていました。月桂冠の研究により、このTORC1がエタノール発酵だけでなく、日本酒の香りにも関わる可能性が明らかになりました。

そこで、TORC1に関する知見を持つ奈良先端科学技術大学院大学と、日本酒の醸造技術を持つ月桂冠が連携し、TORC1と香味成分との関係を検証する共同研究が開始されました。

遺伝子操作で吟醸香やリンゴ酸が増加

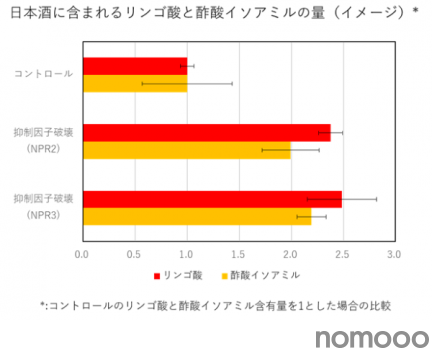

研究チームは、TORC1の働きを抑制する因子を構成する遺伝子「NPR2」と「NPR3」をそれぞれ破壊した清酒酵母を新たに育種しました。

この酵母を用いて日本酒の醸造試験を行ったところ、吟醸香の主成分である酢酸イソアミルをはじめ、酢酸イソブチル、酢酸β-フェネチルといった香り成分が顕著に増加することが確認されました。さらに、爽やかな酸味に関わるリンゴ酸も増加したとのことです。

詳細な遺伝子発現解析の結果、抑制因子を破壊した酵母ではTORC1が活性化している可能性が示され、これが香味成分の増加につながったと考えられています。

「設計できる日本酒」の実現へ期待

今回の研究成果は、TORC1の働きを制御することで、フルーティーな吟醸香だけでなく、多様な香味や酸味を持つ日本酒を生み出せる可能性を示しています。将来的には、消費者や料理に合わせて香りや味わいを自在に設計できる、新しいコンセプトの日本酒開発につながることが期待されます。

この研究成果は、2025年10月8日(水)から9日(木)にかけて開催された「令和7年度日本醸造学会大会」にて発表されました。